このブログでは、私自身が本を読んで「学んだ事」、「解決出来た悩み」を皆様にご紹介し、自身の成長を望む方々と共有する事を目的としております。

今回は、「小論文の書き方」についてです。

- 昇任・昇進試験で小論文を書く

- 就職活動で、小論文を書く

- 小論文の書き方がわからない

- 表現を上手くまとめる事が出来ない

- 書いている内に、よくわからなくなる

小論文は難しいイメージがありますが、何から書けば良いかわからないというのが、一番多い悩みかと思います。

結論、悩んでいるのは書き方のルールを知らないからです。

実は、構成と時間配分のルールさえ理解しておけば、誰でも簡単に書くことが出来ます。

是非、この記事を読んで、小論文試験を突破しましょう!!

しっかり対策をしておこう!!

参考書籍:必ず受かる小論文・作文の書き方

書籍情報

【書籍】

必ず受かる小論文・作文の書き方

【著者】

石井秀明

【発行】

株式会社新星出版社

【画像引用】

Kindle

【はじめに】小論文に対する抵抗感を払拭

小論文のイメージ

小論文は、高校生であれば大学受験、大学生であれば単位取得や就職活動、社会人であれば昇任試験や昇進試験で求められる事が多くあり、忘れた頃にやってくる、怖い存在です。

とても文学的でとっつきにくいイメージがあります。

いくら自分が豊富な知識を持っていても、それを文章として書き始めると、だんだんまとまりがなくなってきて、二転三転した文章にもなりがちです。

実は、私も苦手です。

何を隠そう・・・

私もその1人で、小論文なんて書いた記憶が無いまま社会人となり、会社の昇進試験で小論文が決定した為、急遽勉強する事にしました。

そこで、今回紹介する本を読んでみると、いろんな悩みがスーッと消えて、小論文に対する抵抗感が無くなりました。

ルールを理解すれば簡単でした。

何から書けば良いかわからない。文字数調整なんて出来るわけ無い。そんな悩みがいっぱいの状態でしたが、ルールを理解する事が出来たので、昇進試験本番も、苦も無く書けちゃいました。

そんな喜びも含めて、私が学んだ事をまとめて紹介したいと思います。

【3つのPoint】

①誰に向けて書くのか理解する

そもそも、小論文って何のために書くのでしょうか。

正解は、受験者がこの組織にとって有益な存在であるかを判断するものです。

入社後に利益を生み出してくれるか、生産生を上げてくれるか等々、組織にとって必要な存在かどうかを図る手段といえます。

反対に考えると、受験者としては、小論文試験は言わば自分自身の売り込みの場とも言えます。

自分自身をプレゼンテーションして、自分の必要性を訴えかける事が出来るものです。

ということは、その組織若しくは試験官が喜ぶ様な事を書く必要があります。

バカ正直に批判的な文章を書くのは、ただのバカです。

読む人の気持ちを考えると、1つ書くべき事の定義が固まります。

ちなみに、作文と論文の違いは、これです。↓↓↓

「作文」・・・自分自身の経験に基づき感想を述べた文章

「論文」・・・根拠を挙げ、自分の意見の正当性を主張する文章

※本書引用

論文は、自分の意見を伝えるもので、内容について正解や不正解を図るのは難しいです。

しかし、内容に筋が通らなかったり、話が二転三転すると減点になりますので、「自分の意見が正しい+正しい根拠」を書くという意識で書きましょう。

ちなみにちなみに、評価の高い文章は、こんな感じです。↓↓↓

■「①独創的」かつ「②論理的」

■「①積極的」かつ「②謙虚」

※本書引用

①と②が相反的な言葉の様に思えますが、そのギャップが根拠としての筋を立て、説得力のある文章となります。

アクセルをしっかりふんで加速した後に、ブレーキをふんでゆっくり止まるイメージですね。

相手に喜んでもらう文章が1番良いよね。

②構成と時間配分(★1番重要)

ここからは、具体的な書き方について紹介します。

1.構成について(横書き)

よく、言われるのは「起承転結」ですが、実際よくわからないですよね。

特に“転”のところが。。。

これは、小論文には不向きでどちらかというと小説等のストーリーものの文章を書く際のルールかもしれません。

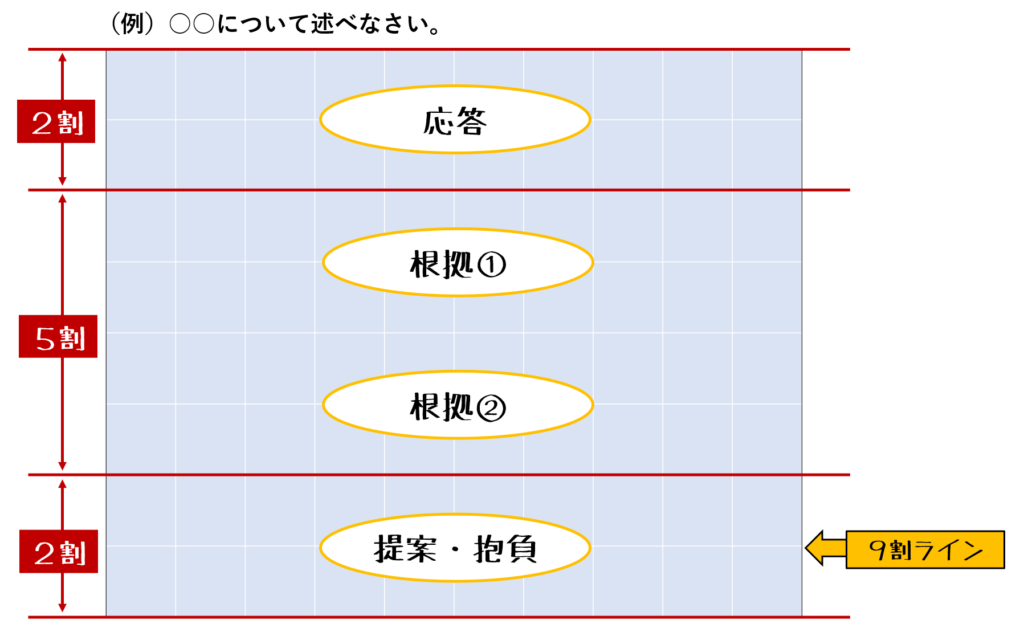

なので、今回覚えて頂きたい構成ルールは、「応答→根拠→提案・抱負」です。

↓↓↓の様に考えてみましょう。

- 「応答」・・・まず、お題に対して結論を伝えます。

- 「根拠」・・・応答した内容に対して、根拠を説明します。2つくらいに分けて書くと、書きやすくなります。

- 「提案・抱負」・・・応答と根拠に対して、何をしたら良いのか、自分は何が出来るか、また、何をしていきたいかを述べます。

<補足Point>

*比率は、応答(2割):根拠(5割):提案・抱負(2割)

*最終的に、文字数制限の9割を越えればOKと言われております。

(800字なら720字、400字なら360字)

まず、上記の様に、しっかり区切る事で、文字数制限800字の小論文も、「応答:150文字」「根拠①:250文字」「根拠②:250文字」「提案抱負:150文字」と、困難な事を分割する事によって、一気にハードルが下がります。

実際は、9割を越えれば良いので、もう少し文字数を減らしてもOKです。書きながら調整していきましょう。

用紙自体に、鉛筆等で実際にラインを引いて区切ると、視覚的にも少なくなった気がして楽になります。

(提出時には、ラインを消して下さい。)

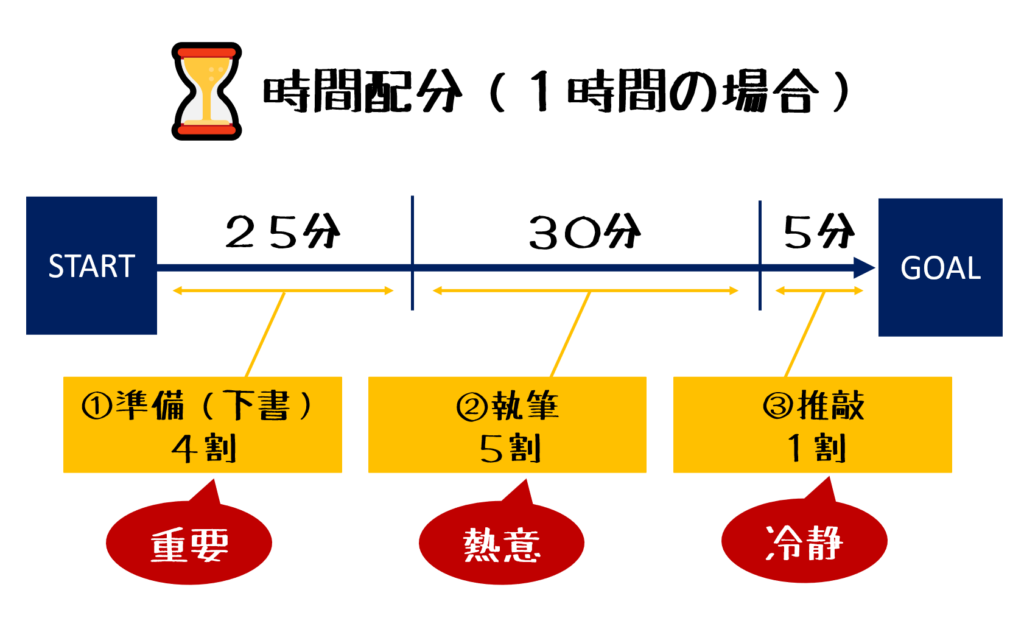

2.時間配分について

次に、時間配分です。

いきなり思うがままに書き始めると必ず失敗しますので、各構成にかける時間も計算しながら、書き始める事が重要です。

↓↓↓を参考にしてみましょう。

- 「準備(下書)」・・・まず、しっかりメモ紙を使って、下書きをしていきます。(下書きの方法については、後述します。)

- 「執筆」・・・準備が出来た段階で、執筆に入ります。熱い気持ちをそのまま書きましょう。

- 「推敲」・・・最後に誤字脱字が無いか、冷静にチェックしていきます。意外とひらがなとか間違っています。

<補足Point>

*比率は、下書(4割):執筆(5割):推敲(1割)

*上記は、1時間の場合ですが、試験時間が違っても、準備と執筆は同じくらいの時間をかけましょう。

ここで、いかに準備に時間をかけているかが、わかります。

いきなり書き始めても、途中でこれを追加したい。とか、この順番が良かった等、いろんな思いがよぎってきます。

まず、大まかで良いので、しっかり構成を整えて執筆に入りましょう。

執筆に入れば後は、熱い思いのまま丁寧に書き綴っていきます。

途中で構成を変えたいと思っても、変えずに突き進みましょう。意外と準備したままの状態の方が良い場合が多いそうです。

そして、最後に推敲ですね。

熱い気持ちで書いた時はミスなんて無いと思いがちですが、冷静に読み直すと、結構イージーミスをしがちですので、しっかりチェックしましょう。

以上の構成が理解出来ればほとんど完成です。

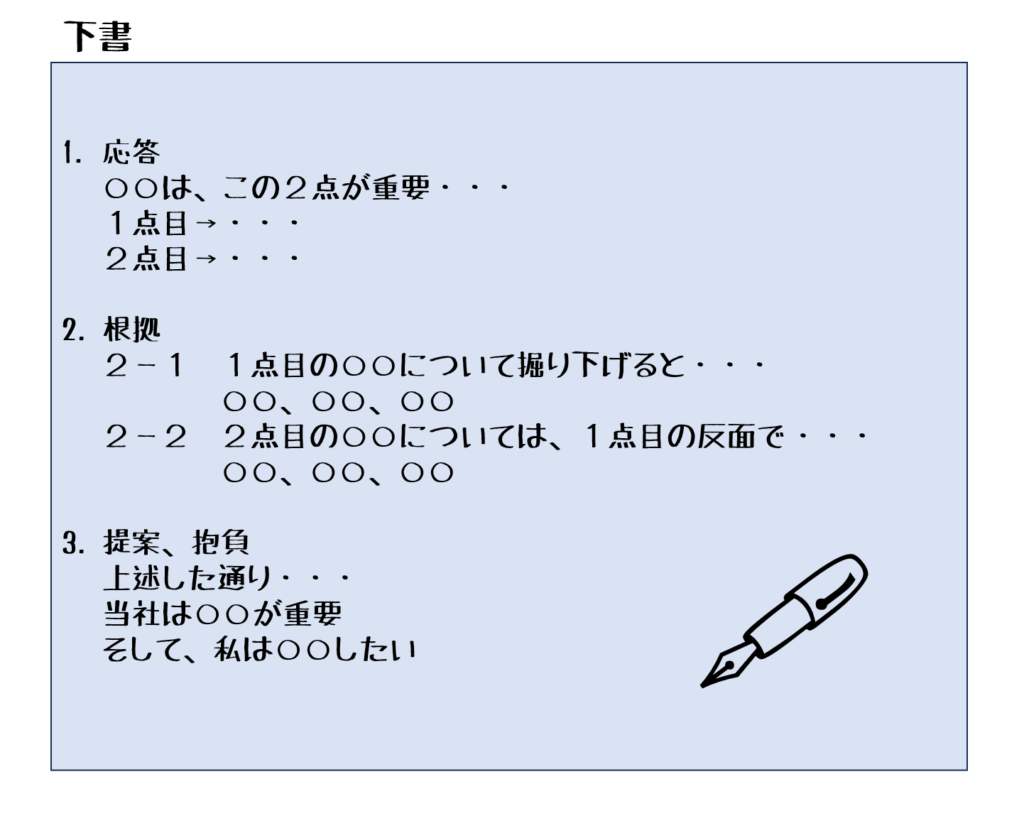

③下書きについて

最後に下書きについて補足です。

前述した通り、準備はとても重要です。

ここで7割決まるといっても過言ではありません。

限られた時間の中で、良い文章を書くには、しっかり下書きをしましょう。

と言っても、難しい事はありません。

↓↓↓を参考にしてみましょう。

<Point>

- 目次を作るイメージで、構成分けをする

- 各章の中に、思いつくキーワードを書き込む

<補足Point>

*ここで、出来るだけ多くのキーワードを出す事が重要です。

*最後に繋ぎ合わせれば良いので、思いつくままに書き出しましょう。

以上の様に、まず頭に思い浮かぶキーワードをしっかり振り分けていきましょう。

この作業が、読みやすい文章、そして話に筋を通す為の大事な作業です。

あとは、この下書きを見ながら、執筆していくだけです。

まとめ

簡単におさらい

- 小論文は、読む人が喜ぶ文章を書く

- 構成や時間配分を覚えておく

- 下書きは大切。準備で7割決まります。

ということで、今回は、

「【小論文の書き方は、準備が7割】構成と時間配分のルール」

についてでした。

(参考)本の購入方法

もっと詳しく知りたい方は、こちらから

↓↓↓